人耳听觉特性

来源: 作者: 发布时间:2014-02-25 15:05 浏览量:2158

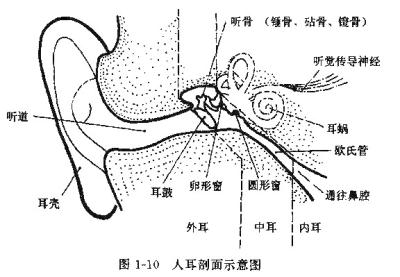

一、听觉机构

在噪声控制和厅堂音质设计中,人耳是声波最终的接收者。人耳可以分成三个主要部分:外耳、中耳与内耳。声波通过人耳转化成听觉神经纤维中的神经脉冲信号,传到人脑中的听觉中枢,引起听觉。图1是人耳剖面示意图.

1.外耳

由耳壳与听道构成,到耳鼓为止。耳壳的作用是使听道和声音之间阻抗匹配,从而让更多的声能进入耳道,这种匹配作用在800Hz左右最佳,在高频也有效,在低于400Hz时匹配作用就差了。听道大约27mm长,直径(5-7)mm,共振频率约为3000Hz。声波通过听道作用于耳鼓,耳鼓在声波激发下振动。

2.中耳

耳鼓的振动推动中耳室内的三块小骨头,这三块小骨头分别叫锤骨、砧骨、镫骨。中耳室内充满空气,体积约2cm3。中耳室通过欧氏管和鼻腔相连,平常欧氏管封闭。当欧氏管打开时,可以形成一个沟通耳腔和口鼻腔的大气通道,用以宣泄耳腔中压强的剧增。中耳室内侧壁上有内耳的两个开口:卵形窗和圆形窗,圆形窗有膜封闭。卵形窗被镫骨的底板和联系韧带封闭。两个窗口内侧就是充满液体的内耳耳蜗。

中耳的作用就是通过听骨的运动把外耳的空气振动和内耳中的液体运动有效地耦合起来。此外,听骨一方面起了传递声能的作用,另一方面又能限制传至卵形窗过大的运动,起一定的保护作用。

3.内耳

内耳的主要组成部分是耳蜗。耳蜗的外形有点像蜗牛壳,它围绕着一骨质中轴盘旋了2.75转,展开长度约35mm。中轴是中空的,是神经纤维的通道。耳蜗中间有骨质层和基底膜把它隔成两半:前庭阶和耳鼓阶。

前庭阶和耳鼓阶内充满淋巴液,听骨的振动通过卵形窗,使淋巴液运动,引起基底膜振动。沿着基底膜附着有柯氏螺旋器管,这个器管上有大量的神经末梢元——毛细胞,它们在液体作用下变形,形成神经脉冲信号,通过听觉传导神经传到大脑听觉中枢。在较强声压的作用下,毛细胞会因为拉伸应力而疲劳以至损坏,这种损坏是不能恢复的。

4.骨传导

声音除了从外耳和中耳这一途径传到内耳外,还可以通过颅骨的振动使内耳液体运动,这一传导途径叫骨传导。颅骨的振动可以由振动源直接引起,也可以由极强声压的声波引起的,此外也可由身体组织和骨骼结构把身体其他部分受到的振动传到颅骨。通常空气中声波的声压级超过空气传导途径的听阈60dB时,就能由骨传导途径听到。所以,骨传导的存在有时就会使外耳防护器的防噪作用受到限制。

二、听觉范围与听觉特性

1.最高和最低的可听极限

不同的人能听到的最高音调范围是变化很大的。而音调高低与声波每秒钟振动的次数,即声音的频率相对应。人的最高可听极限与所听声音的响度大小有关系。一般青年人可以听到20000Hz的声音,而中年人只能听到12000Hz至16000Hz。可听频率的下限通常是20Hz。

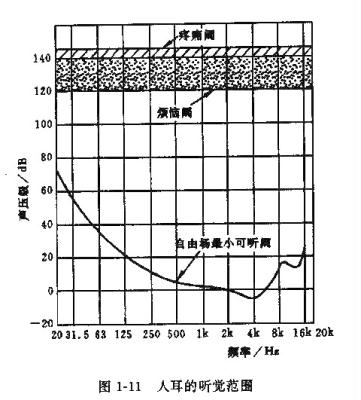

2.最小与最大的可听极限

人耳可接收的声音的响度变化范围是极大的。人耳最小的可听极限的测试值与测试方法有关。在建筑声学中通常用最低自由场可听阈(MAF)表示,即在自由场中,以纯音作信号,听者面对声源,双耳听闻,声压值在听者进入前,在听者头部中心位置处测定。不同频率的MAF值构成一条可听曲线。一般正常的青年人在中频附近的最小可听极限大致相当于参考压强为2×10-5N/m2的零分贝。一个人最小可听极限的提高意味着听觉灵敏度的降低。

人耳最大的可听极限当然不能通过破坏性试验来确定,但通过因极强的声音事故致聋人员的调查,可以作出统计判断。在强声级的作用下,人耳会有不舒服以致疼痛的感觉,各个人能容忍的声压级上限与其噪声暴露的经历有关。未经过强声级的人,极限为125dB;有经常处于强噪声环境中经历的人,可达(135-140)dB;通常,声压级在120dB左右,人就会感到不舒服;130dB左右耳内将有痒的感觉;达到140dB时耳内会感到疼痛;当声压级继续升高,会造成耳内出血,甚至听觉机构损坏。图1中绘出正常青年人最小自由场可听阈、烦恼阈和痛阈的一组测试结果。

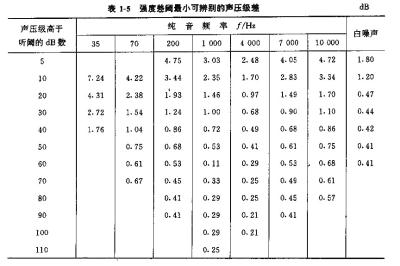

3.最小可辨阈(差阈)

对于频率在(50~10000)Hz之间的任何纯音,在声压级超过可听阈50dB时,人耳大约可分辨1dB的声压级变化。在理想的隔声室中,用耳机提供声音时,在中频范围,人耳可察觉到0.3dB的声压级变化。表1给出了一组试验结果。

当频率约为1000Hz而声压级超过40dB时,人耳能觉察到的频率变化范围约为0.3%;声压级相同,但频率少于1000Hz时,人耳能觉察到3Hz的变化,表1-6是从三个有经验的受试人测得的相对频率差阈(Δf/f)%。

京公网安备 11010802031340号

京公网安备 11010802031340号